大腸肛門病学会認定施設

大腸憩室症

〒213-0011 神奈川県川崎市高津区久本3丁目2−3 ヴエルビュ溝の口1F Access

お問い合わせはこちら

044-850-3334

大腸肛門病学会認定施設

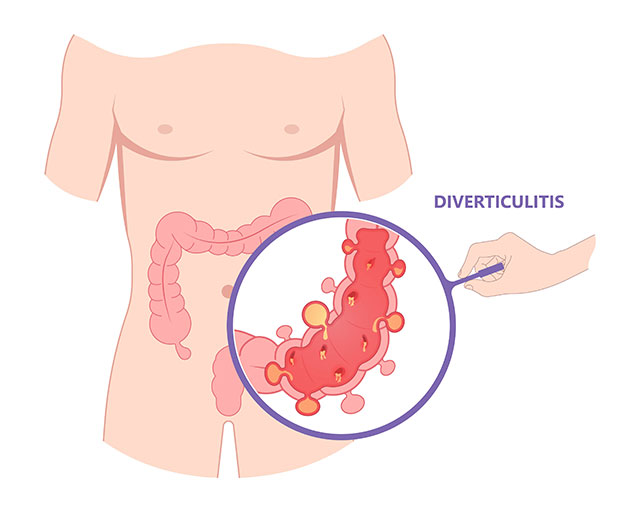

大腸憩室症

川崎市溝の口の豊田クリニックでは、大腸憩室症の診療を行っています。

大腸壁に袋状の憩室ができる病気で、多くは無症状ですが、炎症を起こすと腹痛・下痢・便秘・膨満感などが出ます。

診断は大腸カメラやCT検査で行います。

治療は**生活習慣の改善(食物繊維摂取・運動)**が中心で、重症時は薬物療法や手術が検討されます。

大腸憩室症とは、大腸の壁が弱くなり、内側に突き出た袋状の部分を指します。一般的には症状が出ないことが多いですが、憩室に糞便がたまって炎症を起こすこともあります。症状としては腹痛、下痢、便秘、腹部膨満感などが挙げられます。

大腸憩室症の原因は、大腸壁の筋層が弱くなり、内圧によって腸管が広がり、憩室が形成されることが挙げられます。加齢、運動不足、食物繊維不足、遺伝的な要因などが関連しているとされています。

大腸憩室症の検査・診断には、大腸内視鏡(大腸カメラ)検査が行われます。内視鏡で直接憩室を確認し、形状や数、位置などを評価します。また、X線検査やCT検査でも診断が可能です。

大腸憩室症の経過は、ほとんどの場合は症状が出ず、治療も必要ありません。ただし、憩室に便がたまって炎症を起こすことがあるため、腹痛や下痢などの症状が出た場合は、内科的治療や外科的手術が必要になることがあります。

大腸憩室症の治療には、軽症の場合は生活習慣の改善が中心となります。食物繊維の摂取や運動などを行い、便秘や下痢を改善することが重要です。重症の場合は、外科的手術が必要になることがあります。

大腸憩室症は、内視鏡検査で発見できる病気の一つです。症状が出ていなくても、定期的な検査を受けることが大切です。

治療には、生活習慣の改善や薬物療法、手術などがありますが、治療の必要性や方法は患者さんの症状や状態に応じて判断されます。内視鏡検査で早期発見し、適切な治療を受けることで、重症化や合併症のリスクを低減できます。定期的な健康診断や内視鏡検査を受けることで、大腸憩室症の早期発見につながり、健康な生活を送ることができます。