大腸肛門病学会認定施設

肛門周囲膿瘍

〒213-0011 神奈川県川崎市高津区久本3丁目2−3 ヴエルビュ溝の口1F Access

お問い合わせはこちら

044-850-3334

大腸肛門病学会認定施設

肛門周囲膿瘍

川崎市溝の口の豊田クリニックでは、肛門周囲膿瘍 の診療を行っています。肛門周囲膿瘍は肛門腺の感染などで膿がたまり、強い痛み・腫れ・発熱を伴う疾患です。放置すると重症化や敗血症のリスクがあるため、早期の切開排膿や抗菌薬投与が必要です。生活習慣改善や再発予防にも取り組みながら、症状の早期改善と再発防止を目指します。

肛門周囲膿瘍は、肛門周囲の組織に膿がたまる感染症で、激しい痛みを伴うことが多い疾患です。本ページでは、肛門周囲膿瘍の詳細な説明、原因、症状、治療方法、予防策について詳しく解説します。また、よくある質問にも回答し、患者様が安心して治療に臨めるようサポートいたします。

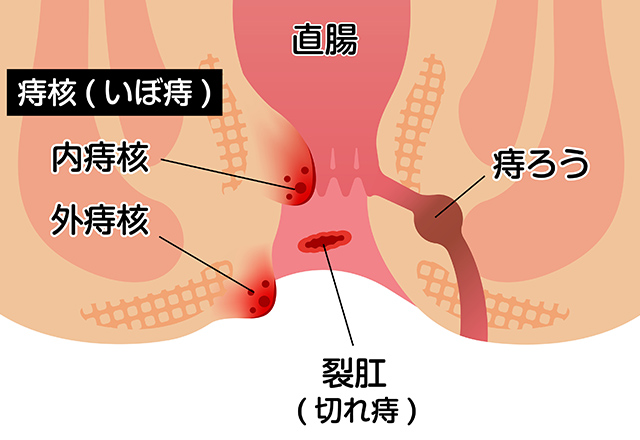

肛門周囲膿瘍は、肛門周囲の組織に細菌感染が起こり、膿がたまる状態を指します。膿瘍が形成されることで、肛門周囲に腫れや痛み、赤みが現れます。膿がたまる原因は主に肛門腺の感染や閉塞であり、特に糖尿病や免疫力が低下している人はリスクが高まります。膿瘍が大きくなると、圧迫感や痛みが強くなり、日常生活に支障をきたすことがあります。放置すると膿が体内に広がり、敗血症などの重篤な合併症を引き起こす可能性があるため、早期の診断と治療が重要です。

肛門周囲膿瘍の主な原因は以下の通りです。

肛門周囲膿瘍の主な症状は以下の通りです。

肛門周囲膿瘍の治療は、症状の重さや膿瘍の大きさ、患者様の全身状態に応じて選択されます。主な治療方法は以下の通りです。

膿瘍を完全に排出するために、外科的に切開して膿を排出する手術です。局所麻酔下で行われ、痛みを軽減し、感染の拡大を防ぎます。膿を完全に除去することで再発リスクを低減します。

細菌感染が広がっている場合や膿瘍が複数ある場合には、抗生物質の内服や外用薬が処方されます。特に免疫力が低下している患者様には重要です。

温湿布や坐浴を行うことで、膿瘍周囲の血流を改善し、膿の排出を促進します。痛みや腫れの緩和にも効果的です。

健康的な食事や十分な水分補給を行うことで、体力を維持し、感染と戦う力を高めます。

便秘や下痢を予防するために、食物繊維を豊富に含む食品を摂取し、規則正しい生活を心掛けます。また、肛門周囲の清潔を保つことも重要です。

肛門周囲膿瘍は、肛門周囲に膿がたまる感染症であり、激しい痛みや腫れを伴います。早期の診断と適切な治療が必要であり、放置すると重篤な合併症を引き起こす可能性があります。治療法は、外科的切開・排膿術や抗生物質の投与などがあり、症状の重さや患者様の状況に応じて最適な方法が選択されます。再発を防ぐためには、生活習慣の改善や適切な食事療法が重要です。症状が疑われる場合は、速やかに専門医に相談し、適切な診断と治療を受けることをお勧めします。肛門周囲膿瘍は適切に管理することで、痛みを和らげ、再発リスクを低減させることが可能です。